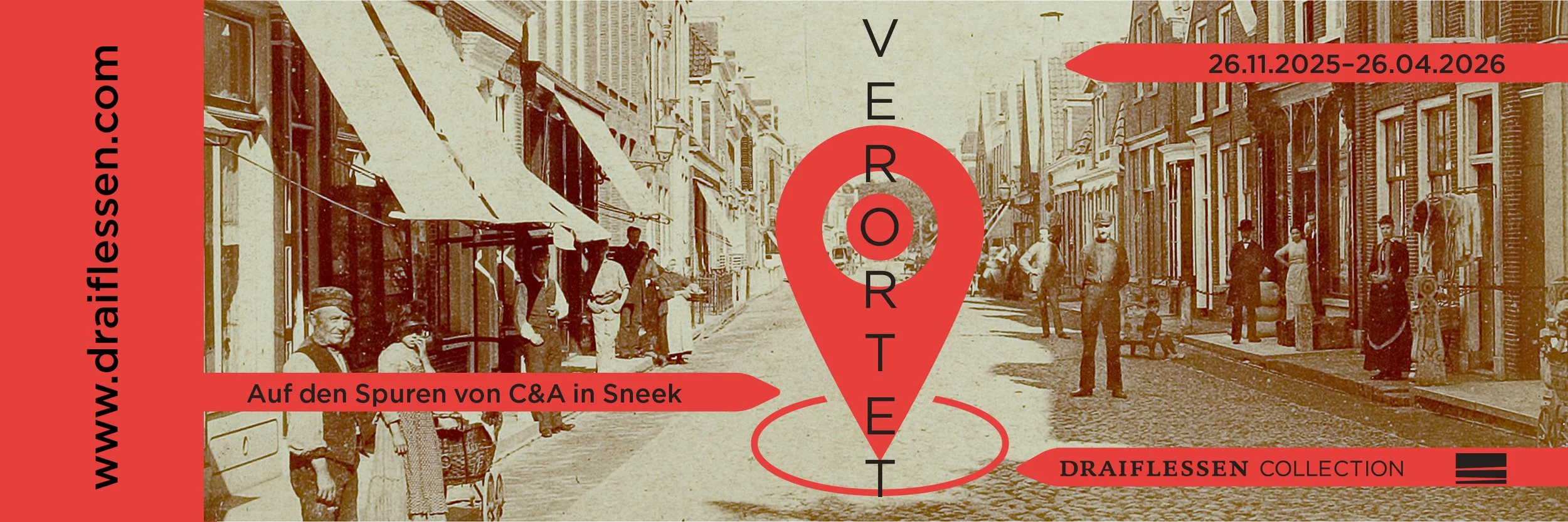

Wo Geschichte beginnt – C&A, Sneek und die Konstruktion eines Gründungsortes … Małgorzata Mirga-Tas – Textile Bilder einer verdrängten Geschichte … Raffael Bader: Zwischen Fläche und Gefühl … Wenn Magie zur Strategie wird – Künstlerinnen zwischen Ritual, Identität und Widerstand … Utopia. Recht auf Hoffnung – Kunst als Gegenentwurf zur Resignation …

Magazin

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Alte Fotos, neue Kunst – Sebastian Riemer über die Schönheit des Zufalls

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Der Maler – Jan Holthoff im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Malerei mit Umwegen – Béla Pablo Janssen im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

I Like to See the Candle Burning at Both Ends – Ein Gespräch mit Jochen Mühlenbrink

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Die Galeristen Daniel Schierke und Ralf Seinecke im Gespräch mit Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Der Wurzler, der sich in Hörbüchern verliert – Ein Gespräch mit Johanna Flammer

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Form follows function – Ein Gespräch mit Morgaine Schäfer

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Was die Welt im Innersten zusammenhält – Angelika J. Trojnarski im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Der Maler Daniel Heil – Ein Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Patrick Droste und Katharina Galladé, Geschäftsführer der Galerie Droste, im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

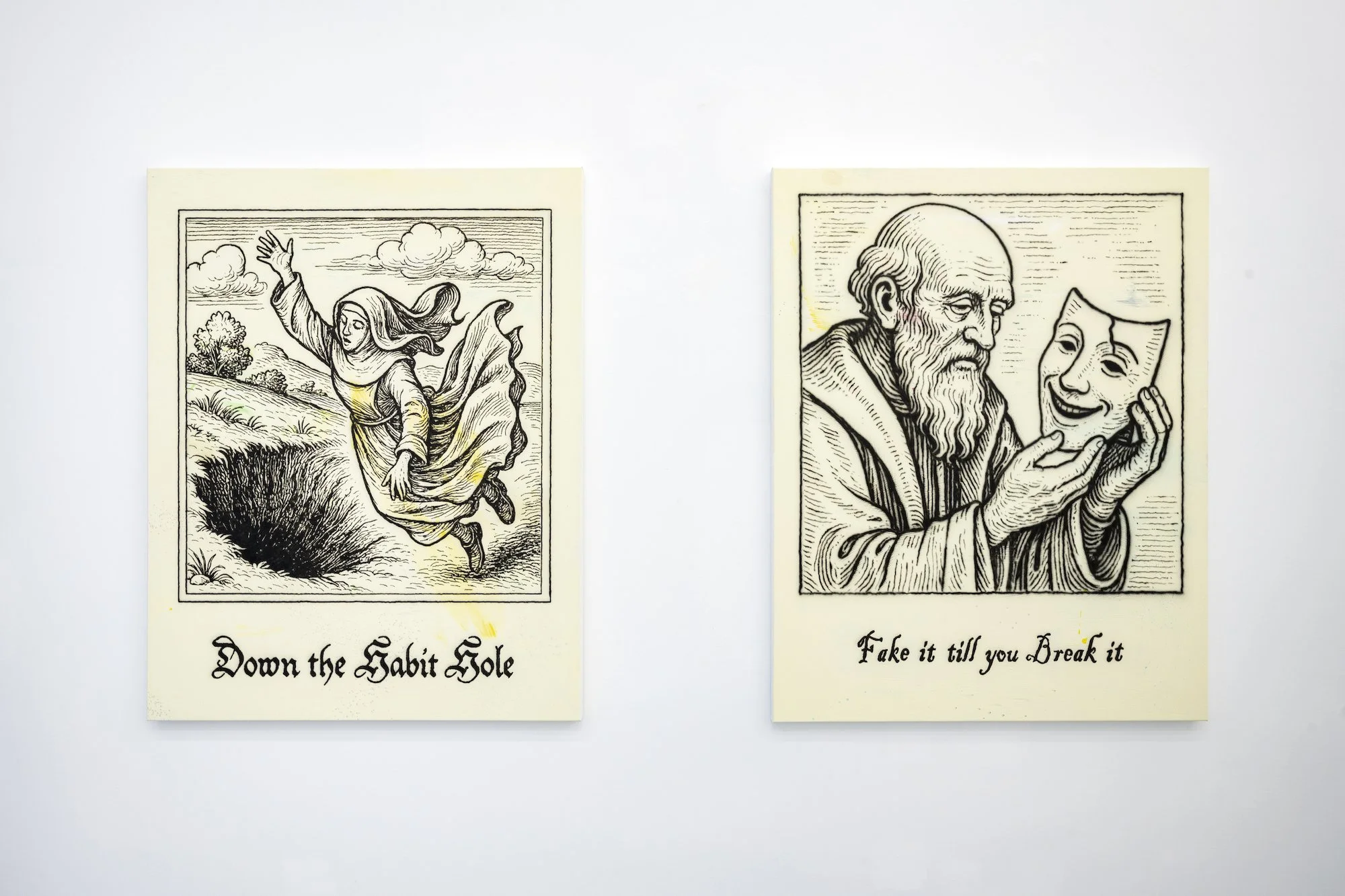

Levente Szücs bringt zusammen, was nicht zusammengehört – Ein Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Der stille Beobachter – Alwin Lay im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

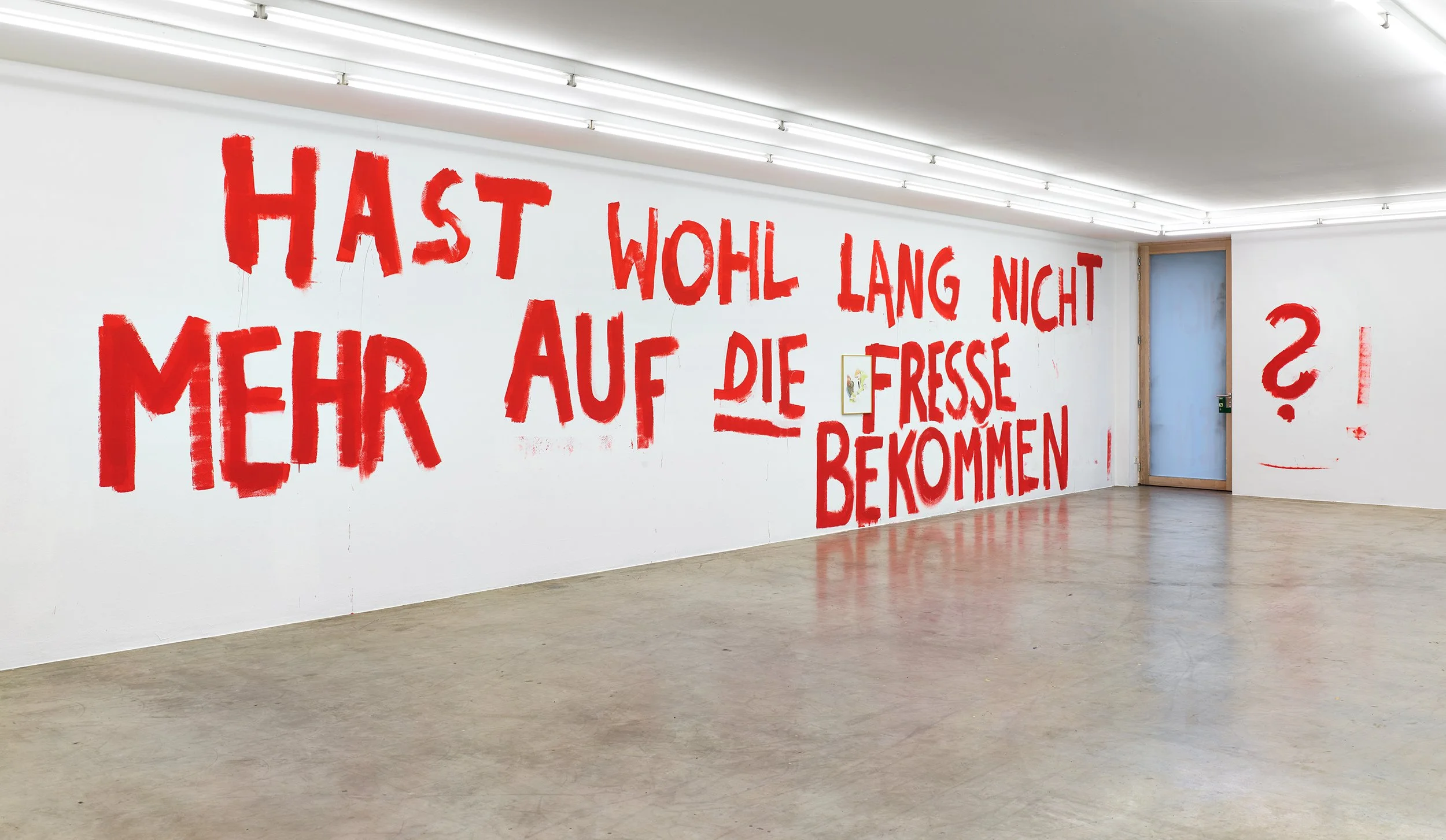

Der Kölner Galerist Marco Alber im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

Die Kunstwelt ist kein Ponyhof – Ein Gespräch mit Katharina Klang, Direktorin der Sammlung Philara

Studio Visit

Christoph Blank

Studio Visit

Christoph Blank

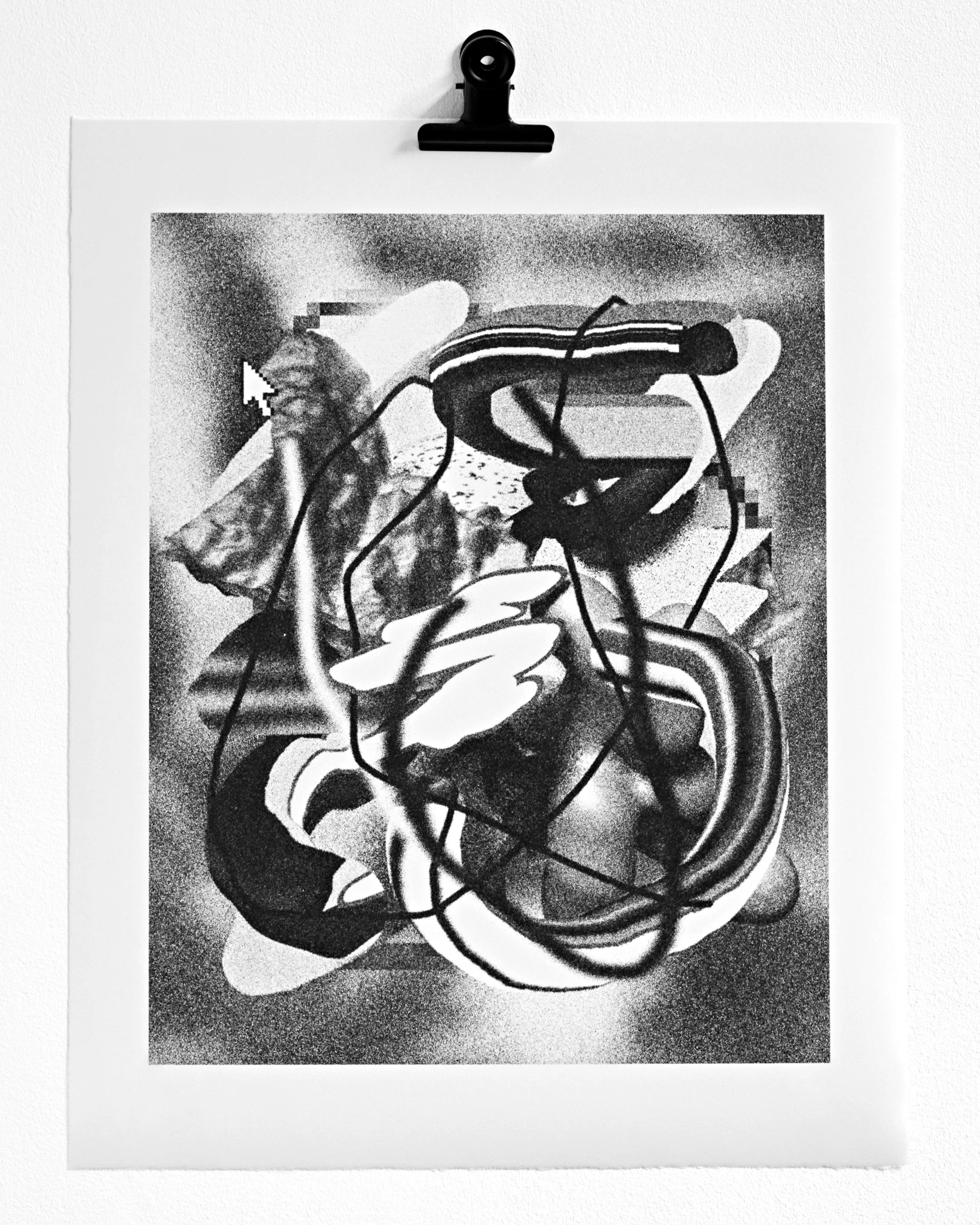

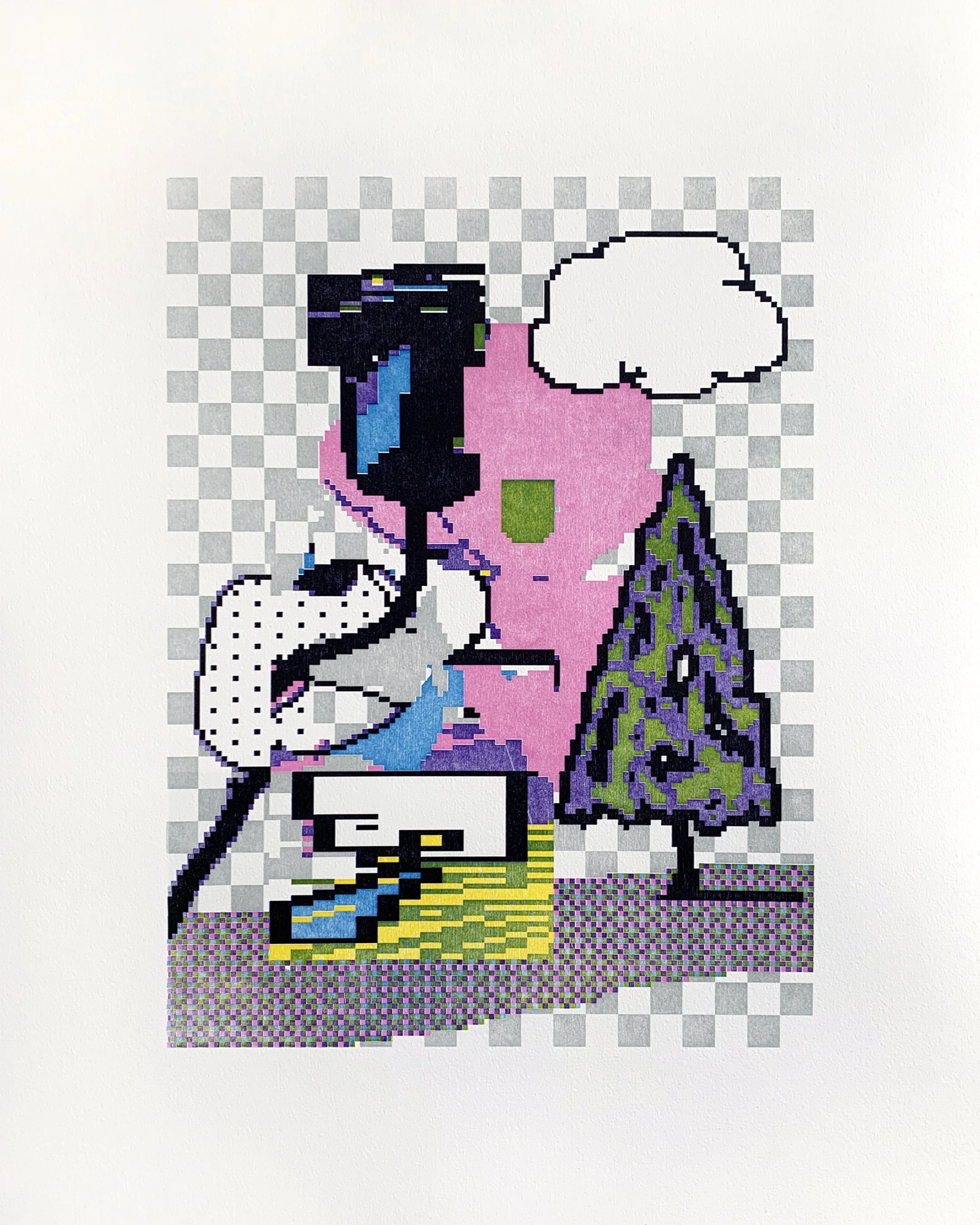

Der menschliche Drucker – Arno Beck über das Wechselspiel zwischen Handgemachtem und Digitalem

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Über die Interaktion mit dem Prozess - Sophie Heinrich im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Bilder müssen in die Welt hinaus - Ruth Polleit Riechert im Gespräch mit Carolin Israel

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Studio Visit

Ruth Polleit Riechert

Die Sucht nach Gespanntheit - Ruth Polleit Riechert im Gespräch mit Ryo Kinoshita

Studio Visit

Empfohlen

Artist Spotlight

Empfohlen

Art News

Empfohlen

Shop